Le républicanisme de Robespierre

Yannick Bosc

Nous vivons aujourd’hui sur une idée très appauvrie de la république, souvent réduite à être définie négativement par rapport à la monarchie. En France, elle est essentiellement construite à partir de nos représentations de la Troisième République, celle de Jules Ferry. En revanche, ses devancières, la Première (pendant la Révolution française) et la Deuxième république (1848), sont la plupart du temps ignorées et renvoyées au magasin des curiosités historiques dans lesquelles il serait vain de chercher une quelconque aide concrète pour penser le monde d'aujourd'hui.

La Première République, et plus précisément la Première République dans son moment démocratique, entre 1793 et 1794 (l’an II), a de surcroît l’inconvénient majeur d’être qualifiée de « Terreur », un qualificatif répulsif, conçu pour l’être, qui n’incite guère à investir ce moment républicain pour réfléchir sur notre actualité. Or, Robespierre incarne cette « Terreur ».

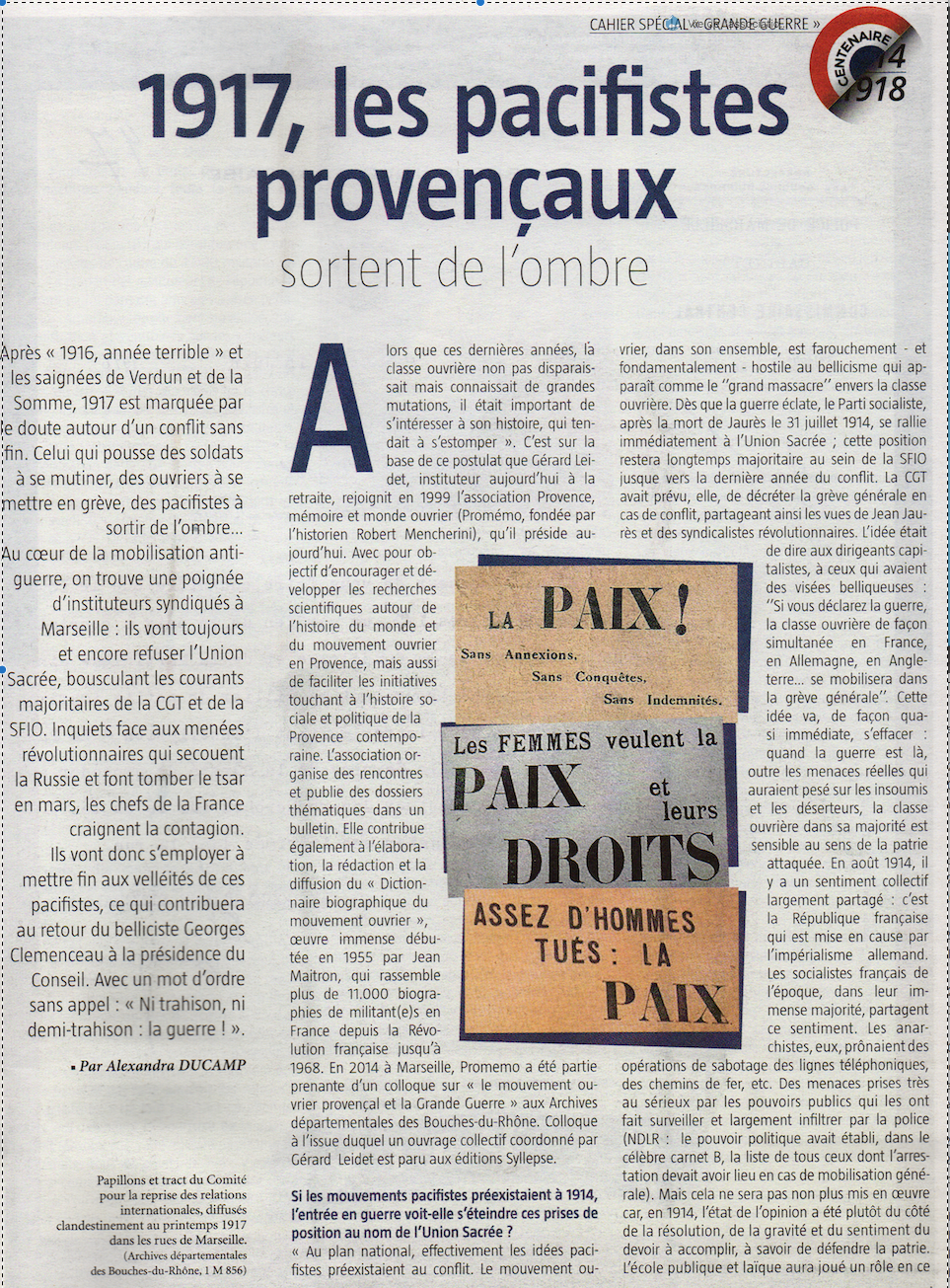

Le mot « terreur », au sens de la crainte que doit ressentir l’ennemi face à la détermination de ceux qui le combattent, est d’un usage très courant pendant la Révolution française. Tous les camps l’utilisent, tous cherchent à terroriser l’autre dans ce temps de guerre. Mais ce sont ceux qui ont réprimé l’expérience politique démocratique de l’an II dont Robespierre est une des figures emblématiques, qui ont forgé la notion de « Terreur » , au sens d’un système politique. Jamais ceux qui sont alors désignés comme des « terroristes » ne se sont réclamés d’un « système de Terreur ». Les qualificatifs « Terreur » ou « terroriste » ont été des moyens très efficaces pour occulter la nature de cette expérience républicaine. La vision des vainqueurs a en grande partie effacé celle des vaincus.

En quoi consistait donc ce républicanisme des vaincus dont Robespierre a été l’un des porte-parole et que l’on s’est efforcé d’invibiliser ? Au-delà, en quoi ce républicanisme peut-il nous aider à interroger nos sociétés actuelles ? La société française s’affirme républicaine et la tradition républicaine repose sur un contrôle très strict des pouvoirs délégués et le refus de la domination (la soumission arbitraire à la volonté d’un autre). Pourtant la souveraineté populaire et la décision politique sont aujourd’hui confisquées par ce que l’on nomme « la représentation nationale » et par les « experts », ce qui est une source importante de la défiance des citoyennes et citoyens vis à vis de leur représentants. La crise politique que traverse la France aujourd’hui en est une des manifestations. La tradition républicaine repose également sur le contrôle des ressources qui permettent de garantir l’existence de la communauté et de ses membres. En quoi le républicanisme porté par Robespierre peut-il nous aider à interroger les normes de nos sociétés fondées sur la propriété privée exclusive et le marché (le capitalisme) ? Un capitalisme dont on nous explique aujourd’hui qu’il est compatible avec les principes républicains et la Déclaration des droits mais plus encore, dont on a pris l’habitude de considérer qu’il en serait l’expression même. Quelle était à l’époque le sens de cette devise, fondée sur la Déclaration des droits et formulée pour la première fois par Robespierre : Liberté, Égalité, Fraternité ?

Mardi 14 octobre à 18h30

Sciences po (IEP)

25 rue G. de Saporta.

Aix-en-Provence

L'UPPA (Université populaire du pays d'Aix) en partenariat avec Promemo et

Liberté d'Aixpression

La Marseillaise 14/10/2025

Pour les 80 ans de la Sécu, un colloque avec la participation de Colette Bec sociologue à l'Université Paris-Descartes et Henri Sterdyniak, économiste, coauteur du Manifeste des économistes atterrés, et de nombreux témoins en plus des habituels collaborateurs de Promemo

à Septèmes les Vallons

Le 27 septembre 2025

Voir ci-dessous

Promemo a la tristesse de perdre son président-fondateur, décédé le 20 avril 2025. Robert Mencherini offre le parcours original d’un historien dont l’œuvre, reconnue par ses pairs et récompensée par de multiples prix, est ancrée en terre provençale et irriguée par une pratique pédagogique, acquise et déployée dans l’enseignement secondaire, et une pratique militante dont il a su dépasser les étroitesses sectaires sans perdre la passion de l’engagement à gauche qui lui a permis de fédérer les énergies dans la création de Promemo.

Collaborateur de premier plan du monumental Dictionnaire bibliographique du mouvement ouvrier français, créé par Jean Maitron, il a conçu Promemo comme une antenne provençale de cette institution où les « sans-grade » du mouvement ouvrier et social ont vu leurs efforts pour construire une société humaine et progressiste reconnus. À l’heure où cette tâche est rendue incertaine par la restructuration du Maitron, sa poursuite s’impose à Promemo comme une obligation en hommage à la mémoire de son fondateur

.Il n’est plus possible aujourd’hui d’étudier la période 1930-1950 à Marseille sans faire référence à la magistrale somme que Robert a consacrée aux « lumières et aux ombres du Midi rouge », somme qui est l’aboutissement de décennies de recherches dans les Archives locales et de recueils de témoignages oraux. Les nombreux colloques qu’il a animés ou auxquels il a participé ont entretenu la recherche sur cette partie sensible de notre histoire.

Toujours soucieux de transmettre aux nouvelles générations par des supports médiatiques renouvelés, il crée le Musée de la Résistance en ligne, participe à la création de la fondation du Camp des Milles et collabore activement avec le Musée d’Histoire de Marseille

Mais cette introduction en forme d’hommage ne peut résumer une vie si pleine. Nous donnons ci-après le recensement le plus complet possible de l’activité de Robert; N’hésitez pas à nous aider à combler les lacunes de ce travail: nous nous ferons un devoir de les intégrer.

Robert Mencherini naît en 1945 à Aubagne. Son père menuisier est issu d’une famille originaire du Piémont, comme de nombreux habitants des Bouches-du-Rhône.

Après une scolarité marseillaise il entame des études à Aix. Licencié en philosophie, il est titulaire d’une maîtrise en philosophie. Licencié en Histoire, il est titulaire d’une maîtrise et d’un DEA d’histoire.

Il est d’abord maître d’externat au lycée St-Exupéry. Puis il est enseignant dans l’enseignement professionnel après un détour dans la production au nom de l’obligation faite aux militants de la JCR de s’immerger dans la classe ouvrière dans le prolongement de 1968. Il a pour cette raison suivi un stage à l’AFPA d’Istres.

Dix ans plus tard, en 1978, il est membre du centre d’études de la pensée politique et sociale contemporaine (Université de Provence), dirigé par Émile Temime, puis du Centre d’Études historiques de la Méditerranée contemporaine, dirigé par Gérard Chastagnaret.

Il participe aux programmes de recherche: - Histoire économique, « L’entreprise dans le monde méditerranéen ».- Histoire sociale, « Les vecteurs de pouvoir dans les sociétés urbaines méditerranéennes ».

- « Cultures, sociétés, échanges en Méditerranée septentrionale ».

De 1981 à 1998 : il est correspondant pour les Bouches-du-Rhône de l’Institut d’Histoire du Temps présent (IHTP-CNRS).

À ce titre il participera à plusieurs programmes de recherche :

- Les entreprises françaises pendant la Seconde Guerre mondiale (colloque 1986) ;

- Les pouvoirs à la Libération (colloque 1989) ;

- Le temps des restrictions (publication en 1996) ;

- Les pouvoirs locaux en France, 1935-1953, colloque à Paris, 12-13 juin 1996.

En 1984 il soutient sa thèse thèse de 3e cycle: L’union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, de la Libération à la scission syndicale, 1944-1948, sous la direction d’Émile Temime, Aix, Université de Provence, avec pour présidente du jury, Madeleine Rébérioux.

En 1990 il obtient l’agrégation d’Histoire et en 1995, il passe son habilitation à diriger des recherches sous le titre : Forces sociales, pouvoirs et société, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, à la Libération et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Approche d’une spécificité méditerranéenne, Aix, Université de Provence, avec pour président du jury, Maurice Agulhon.

Tour à tour Maître de conférences en Histoire contemporaine, Université d’Avignon. puis Membre de l’UMR TELEMME (CNRS-Université de Provence). il participe aux colloques internationaux « La Résistance et les Français », à Toulouse (16-18 décembre 1993), à Bruxelles (23-25 novembre 1994) à Cachan (16-18 novembre 1995).

Il organise avec JM. Guillon le colloque international, « La Résistance et les Européens du Sud » à Aix-en-Provence, du 20 au 22 mars 1997 (IHTP-CNRS, Université de Provence, UMR TELEMME, Université d’Avignon).

Puis il organise, les 11-13 mars 1999, avec J. Domenichino et JM. Guillon le colloque international : « Dockers, de la Méditerranée à la Mer du Nord, des quais et des hommes dans l’Histoire », Marseille-Aix-en-Provence, UMR TELEMME, CNRS-Université de Provence.

De 2000 à 2006 il est Professeur des Universités en histoire contemporaine, IUFM d’Aix-Marseille.

En 1995, à l’occasion des commémorations des 50 ans de la libération des camps, Robert Mencherini participa à l’ouverture du Mémorial des camps de la mort, lieu de recueillement et de transmission de la mémoire de l’occupation à Marseille. Plus de 20 ans après, il fut aussi l’un des acteurs majeurs de sa réouverture en 2019 et de son évolution vers ce qui est aujourd’hui le Mémorial des déportations.

En 1999, il fonde l’association PROMEMO (Provence Mémoire Monde ouvrier) et est le directeur de publication du Bulletin de Promemo dont le premier numéro paraît deux ans plus tard.

En 2012 il utilise le savoir-faire acquis dans la fabrication de Cd-rom et Dvd-rom sur la Résistance locale pour lancer avec la Fondation de la Résistance le Musée de la Résistance en Ligne (Murel) (https://museedelaresistanceenligne.org/index.php).

Il a aussi collaboré avec le Musée d’Histoire de Marseille participant à de nombreuses expositions comme Marseille et les Américains (1996), Antoine Serra : Les couleurs de l’engagement (2006), Marseille et Mai 68 (2018) ou encore La Marseillaise (2021). Très attaché au partage des savoirs, notamment avec la jeunesse, il était un conférencier attendu, rigoureux et soucieux de rappeler les faits historiques face à des mémoires parfois heurtées. Membre du comité scientifique du musée d’Histoire depuis 2010, il apporta une contribution majeure aux contenus du nouveau parcours permanent inauguré en 2013, à l’occasion de Marseille capitale européenne de la culture. Il développa la même année le projet Ici-même, qui proposait une cartographie et un signalement des lieux de la Seconde Guerre à Marseille.

Sa dernière publication, la biographie de Berty Albrecht : Berty Albrecht : de Marseille au Mont-Valérien, une féministe dans la Résistance, éditions Gaussen, 2022 repose en partie sur des fonds conservés par le musée.

Robert Mencherini a reçu plusieurs distinctions pour ses travaux:

Il a reçu le Prix Thiers de l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres d’Aix-en-Provence,

le Grand prix historique de Provence, Maréchal de Villars de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille.

Le prix du Salon des écrivains pour son œuvre sur Marseille pendant la guerre

Pour son dernier ouvrage « Berty ALBRECHT - de Marseille au Mont Valérien, une féministe dans la Résistance.» une mention lui a été attribuée à l’occasion du Prix Littéraire de la Résistance par le Souvenir Français au Sénat en décembre 2023.

Témoignages:

Jean-Paul Garagnon

Merveilleux camarade !

1969, 70, 71…

Quelques dizaines de lycéens marseillais découvrent un continent inconnu. Une ouverture sur le monde qui pour beaucoup ne se refermera jamais. La soif de connaissances, l'envie de comprendre, le goût de la réflexion et du travail.

Robert et Nicole sont profs. C'est-à-dire des vieux, pour nous. Mais aussi des camarades. Surtout des camarades. Ils passent leurs jeudis après-midi à nous apprendre des choses que l'on n'enseigne pas au lycée. On se sent Cubains, Vietnamiens, on vit en différé la prise du Palais d'Hiver, on de bat dans Berlin aux côtés de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht. On gratte sur notre argent de poche pour nourrir la lutte armée en Bolivie…

Ce qui nous remue le plus n'est pas l'exotisme de l'internationalisme. On découvre Wilhelm Reich, médecin et psychiatre allemand. Ses œuvres ne sont pas traduites en France, mais Nicole et Robert expliquent la sexualité comme on n'en parle pas dans les familles. Nous réalisons que nous pouvons vivre nos désirs sans nous contenter d'écrire des poèmes ! Pas de travaux pratiques pendant les écoles de formation, on n'est pas dans une secte. Après, chacun est libre d'expérimenter de son côté…

C'est bien dans ces années-là que nous sommes sortis de l'enfance, délaissant Spirou pour Hara-Kiri. Je me souviens encore d'un repas chez Nicole et Robert, à Aubagne. C'est la première fois que je vais manger chez des gens que mes parents ne connaissent pas. On doit travailler sur je ne sais plus quoi. On a mangé une omelette. J'espère que ces merveilleux camarades ont réalisé l'importance qu'ils ont eue pour certains d'entre nous. Je leur dois une partie de ce que je suis. Salut, camarade Menché !

Frédéric Grimaud

C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Robert ce matin.

Pour beaucoup, tu es ce brillant intellectuel, historien de renom, intarissable sur la libération, la résistance, Vichy mais surtout le monde ouvrier, notamment celui de notre département. Un apport précieux à la connaissance qui manquera à n'en pas douter.

Mais pour moi Robert, c'est la maison avenue des Cardaline, là où, avec Nicole, je venais manger mon goûter le mercredi quand j'étais minot.

Puis a l'heure de l'apéro, pendant que les adultes parlaient de Miterrand, de l'Irak ou de la Pologne.... j'écoutais d'une oreille en jouant avec le chat. Mais surtout, avec la nièce, c'est chez toi que je découvrais les Dingodossiers, les Rubrique-à-brac et Gai Lurons!

Plus tard, tu as participé à ma formation politique. Je me souviens bien de ce stage politique du NPA à la Couronne où tu avais fait cette remarquable conférence sur l'autogestion dans les entreprises.

Aujourd'hui je pense à toi, à Nicole, aux camarades de Promemo et... à Hamster Jovial.

Mes condoléances à toutes celles et ceux qui sont affectés par ta disparition.

Camarade Mencherini: presente!

Claude Pennetier

Nous apprenons avec tristesse le décès dimanche 20 avril 2025 de notre ami Robert Mencherini (né en 1945 à Aubagne), un sympathique et savant pilier du Maitron. Ses obsèques auront lieu le 28 avril à 15h30 au funérarium des Milles. Il faisait partie de l’ancienne équipe de l’IHTP qui avait coopéré avec le Maitron. Robert avait donné son témoignage en 2014 dans un film sur le Maitron. "L’invention de la biographie collective : le Maitron", réalisé par Arghyro Paouri à l’occasion des Cinquante ans du dictionnaire accessible en ligne : https://maitron.fr/spip.php?article168175. 14e minute et suite.

Présent à chaque journée annuelle du Maitron, il nous apportait son éternel sourire, son léger accent provençal, sa gentillesse, son esprit coopératif.

Mencherini a contribué grandement au Maitron général , mouvement ouvrier, mouvement social (184 notices) et au Dictionnaire des fusillés et exécutés (237 notices), comme très bon connaisseur de la Résistance. On lui doit notamment de remarquables notices de lieux d’exécutions comme celles sur Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), La Galine, 9 – 10 juin 1944 ; La Chaîne des Côtes et ses environs, Lambesc, Charleval, La Roque-d’Anthéron, Le Fenouillet (Bouches-du-Rhône), 11 – 13 juin 1944 ; Vauvenargues, Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône), juin-août 1944. Sa contribution au dictionnaire Maitron des cheminots avait aussi été déterminante.

Professeur très apprécié de ses étudiant[e]s, il fut aussi un militant de la LCR avec sa femme Nicole, décédée trop tôt, puis un acteur de la vie sociale et politique, ancré à gauche, mais sans étiquette, respecté de tous.

Robert Mencherini au temps de la LCR. (Jacques Bernique)

Avec sa compagne, Jacqueline Serra, il avait consacré un très beau livre au peintre Antoine Serra (1908-1995) et veillé à sa présence dans les musées provençaux.

René Fregni

Nous avons milité ensemble pendant des années, Robert a toujours été un homme droit, modeste, très amical, un humaniste sincère, plus proche des vraies valeurs que nous défendions que des grimaces et lustres du pouvoir. Triste nouvelle.

Affectueuses pensées à toute sa famille, à tous ses amis, ils sont nombreux. Je n'oublierai jamais son si beau sourire, son doux sourire.

Patrick Hautière

Bonjour

je suis très touché par le décès de Robert que j'appréciais beaucoup quand nous travaillons ensemble à PROMEMO;

C'est un grand historien de l'histoire ouvrière de la région et il va beaucoup nous manquer

Une pensée pour son épouse et pour ses proches.

Michel Pigenet

J'apprends, ce matin, la triste nouvelle du décès de Robert. En dehors de ses travaux, toujours lus avec le plus vif intérêt, chaque occasion de travailler avec lui fut un plaisir, car l'historien compétent et découvreur était aussi un homme attachant. Il nous avait accompagné lors de la création de l'Afhmt et l'histoire qui nous est chère perd l'un de ses plus solides piliers.

Je vous prie, cher Gérard de transmettre mes condoléances et ma plus vive sympathie à la compagne de Robert.

Très cordialement.

Michel Dreyfus

Je viens d’apprendre le départ de Robert Mencherini et tiens à t’assurer ainsi qu'à tous les amis de Promemo de ma grande tristesse.J’avais une grande amitié pour Robert et j’appréciais particulièrement ses travaux.

Jean Vigreux

Très triste nouvelle !

je garderai toujours le souvenir d’un collègue aimable et dont les travaux sur les grèves au cours de la guerre froide restent un acquis historiographique solide.

bien à vous

Patrick Le Trehondat Patrick Silberstein

Notre auteur-camarade Robert Mencherini est décédé

Au terme d’un long parcours militant et d’historien, Robert Mencherini est décédé dimanche à Aix-en-Provence. Très jeune, il milite à la Ligue communiste à Marseille avec sa compagne Nicole, décédée il y a quelques années. Tous les deux formeront une redoutable équipe militante très active sur Marseille et sa région. Mais la grande passion de Robert aura été l’histoire du mouvement ouvrier marseillais. En 1998, il publie aux éditions Syllepse Guerre froide, grèves rouges. Les grèves insurrectionnelles» de 1947. Parti communiste, stalinisme et luttes sociales en France, un ouvrage de référence dont la déclinaison du titre indique clairement les préoccupations politiques et sociales de l’auteur. Ensuite, Robert s’est lancé dans une entreprise plus vaste. Une large fresque historique. Midi rouge, ombres et lumières, 1930-1947, publié en 4 volumes avec une importante iconographie, où iconoclaste et sans concession, il reprenait dans le détail cette longue période faite donc « d’ombres et de lumières » selon ses termes. Historien attaché au travail d’équipe, il animait également l’association d’historiens et de militants Promemo, Provence Mémoire monde ouvrier dont il nous avait demandé de publier le bulletin ce que nous avions accepté sans hésitation. Et plus de l‘édition du livre 1870-1871 Autour de la commune de Marseille, trop souvent oubliée.

Inlassablement, sans ménager sa peine, Robert Mencherini participait à des colloques et publiait des articles ou tout simplement répondait avec gentillesse à de multiples sollicitations.

Que de discussions avons-nous eu avec lui. Des discussions politiques bien sûr car Robert n’avait jamais abandonné son désir de révolution ! Des discussions entre camarades.

Un de nos auteurs est disparu, oui, mais c’est aussi un camarade que nous avons perdu.

Gérard Perrier.

J’ai rencontré Robert Mencherini en septembre 1972 à la sortie des élèves du lycée Périer à Marseille, quand je suis nommé professeur au lycée technique d’Etat du Rempart à Marseille (7eme), mon premier poste.

Robert est surveilllant pour assumer les frais de ses études universitaires alors en cours. Par la suite, ses recherches historiques sur la vie politique et sociale dans notre région furent, sa vie durant, un apport majeur des connaissances.

Je veux juste raconter une anecdote qui en dit long sur cet homme ,sur notre jeunesse de l’après MAI 68 , sur notre espoir d’une révolution mondiale ayant fait avec Léon Trotsky le bilan réfléchi des errements tragiques du stalinisme en URSS et à l’Est de l’Europe de l’après 2eme guerre mondiale et enfin pour une Quatrième Internationale qui se propose de relier les feux de la révolution des campus américains en grève contre la guerre du Vietnam ,des révoltes des communistes tchécoslovaques contre les tanks russes en 1969 à Prague et des millions d’ouvriers ,de paysans et d’étudiants lors du plus grand mouvement de grève générale , en mai et juin 1968 en France .Relier, penser, agir tous les jours …Robert Menchérini fut de ces militants de la Ligue Communiste du temps des Krivine , Bensaïd, Weber puis de l’historien enseignant-chercheur sa vie durant.

Le jour de notre rencontre au lycée Périer, Robert me parle et me regarde : ses yeux brillent de l’espérance révolutionnaire contre un monde d’injustice, de misères par l’exploitation capitaliste.

Je n’oublierai jamais son regard : celui des combats pour l’avenir humain du monde. Cette flamme ne s’éteindra pas ! …malgré les heures sombres qui sont les nôtres aujourd’hui, avec les idées, les actes, les politiques de l’extrême-droite, de la fascisation massive des très nombreux contemporains en Europe et ailleurs .

Robert Mencherini , la flamme de ton regard comme l’ardeur de tes recherches d’historien sont inoubliables à jamais.

Merci Robert, ta vie n’aura pas été vaine. Elle est dans nos mémoires et celle que nous transmettons à nos enfants.

Tu nous l’as dit : l’injustice des puissances capitalistes, la tyrannie des gouvernements , n’auront pas le dernier mot dans l’humanité !

Avec toi cher Robert , pour que vive toujours dans les esprits et les combats, la liberté, l’égalité, la fraternité, afin que ces valeurs de la Révolution française adviennent partout.

Alain Barlatier

J’ai connu Robert en 1972 lorsque jeune lycéen j’ai adhéré à la Ligue Communiste. Nous n’étions de la même génération militante (ante et post mai 68) mais ce cadre politique nous permettait de nous rencontrer.

J'ai suivi son parcours militant et aussi personnel avec sa compagne Nicole qui a été professeure de lettres et militante syndicale elle aussi, au SNES (à la FEN à cette époque).

Robert était un homme de conviction et il mettait en application (dans sa chair) les décisions (parfois absurdes avec le recul de l’histoire) prises dans la nébuleuse de l’extrême-gauche de l'époque telles que « le tournant ouvrier ». Il devenait alors indispensable de « s’implanter dans la classe ouvrière pour construire ce grand parti des travailleurs nécessaire au processus révolutionnaire en cours »

C’est dans ce sens qu’il suivra une formation d’ouvrier à l’AFPA à Istres, n’oubliant jamais ses engagements, il en animera la section syndicale CGT

Ce "tournant ouvrier" ayant ses limites, il deviendra professeur dans l’enseignement professionnel et militera à la CGT Éduc'action.

Nous avons tous connu sa passion pour l’Histoire qui une fois de plus fera corps avec son engagement professionnel en tant qu’enseignant-chercheur et auteur de nombreux ouvrages de référence. Son engagement professionnel allait aussi de pair évidemment avec un engagement syndical au SNESup-FSU de l’IUFM.

Je garderai de lui sa gentillesse, son ouverture aux autres, sa pédagogie militante et personnelle, son soucis de la qualité des échanges entre toutes et tous.

Gérard Leidet

Je voudrais, au nom des amis de PROMEMO témoigner ici de la belle présence de Robert Mencherini parmi nous durant des années. Le jour viendra dans quelques mois, après le temps toujours inachevé du deuil, pour une journée d’ hommage plus complète, réunissant toutes celles / et tous ceux qui ont côtoyé, apprécié et aimé Robert.

Le terme d’ami vient en premier, car au delà du professeur, de l’historien du mouvement ouvrier et de la Résistance, du formidable passeur d’histoire sociale, Robert était, pour beaucoup d’entre-nous, avant tout cela, un ami, un camarade.

Certains ici se souviennent de ce jour de novembre 1999 et des années qui suivirent, où Robert, alors professeur à l’université Aix-Marseille décida de créer l’association PROMEMO - Provence, mémoire et monde ouvrier. Au moment où l’histoire du mouvement ouvrier connaissait un certain fléchissement au sein de l’université, et où la « centralité ouvrière » reculait aussi dans le débat public, il fédéra autour de lui une équipe composée d’universitaires, de professeurs du secondaire et d’instituteurs ; de militants syndicaux pris dans leur diversité. Son approche fut singulière, l’amalgame réunissant ainsi historiens professionnels, amateurs passionnés d’histoire, militant.e.s et acteurs du mouvement social permit de fructueuses articulations renouvelées entre mémoire et histoire ; elle fut le creuset de la transmission entre savoirs savants et populaires.

De ce point de vue Robert était bel et bien resté ce jeune homme de mai-juin 1968, loin des mandarins justement dénoncés dans la période « rouge », le cœur et l’esprit militant au sein de la Ligue communiste révolutionnaire, rempli d’espérance sociale….

Au sein de PROMEMO il permit surtout à chacun de trouver sa place. Une qualité rare qui me marqua durablement. Que ce soit dans la rédaction du Bulletin de PROMEMO, les journées d’études de l’association ou la participation au Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier- désormais nommé le Maitron, du nom de son créateur.

Animant chaque journée annuelle de PROMEMO dans le Var et les Bouches-du-Rhône, il nous apportait « son éternel sourire, son léger accent provençal, sa gentillesse, son esprit coopératif » (Claude Pennetier). Parfaitement orchestrés, ces lieux et ces moments de rencontres montraient que Robert était bien plus qu'un historien, un homme de partage, un pédagogue passionné, un chercheur infatigable du rapport entre mémoire et histoire. Son engagement, dirigé ici vers la transmission des savoirs (mais aussi des savoir-faire du métier d’historien) était solidement établi. A l’opposé de certains clichés, il nous rappelait souvent que la Provence était aussi « une terre d’industries, une terre ouvrière », et que cette histoire là - celle de la Résistance provençale aussi - devait être accessible à tous les citoyenn.e.s.

Enfin, il y eut le Maitron, pour lequel Robert aura encouragé certains d’entre-nous à intégrer l’équipe ; un groupe d’études dans lequel il était déjà un auteur prolixe (des centaines de notices biographiques rédigées sur les militant.e.s ouvriers et sur les résistant.e.s fusillés ou exécutés). Prolongeait-il ainsi ses engagements politiques et syndicaux (à la LCR, la FEN puis la FSU) en effectuant ce détour par la biographie collective? C’est fort possible.

Il considérait cependant, depuis toujours, que les militants ouvriers provençaux devaient occuper toute leur place dans l’œuvre colossale que constitue le Dictionnaire. Et sans doute, comme nous dans son sillage, les aimait-il ces militant.e.s du mouvement ouvrier, dans lequel « il n'est souvent de richesses que d'hommes et de femmes ».

Au moment des adieux est-il permis de garder une image de Robert? Je garderai quant à moi celle de ce jour d’une fin d’été passé ensemble à Septèmes avec Claude Pennetier, alors directeur du Maitron justement, l’historien Jacques Girault et Jacqueline sa compagne. Robert portait un chapeau de paille pour mieux affronter la chaleur qui nous enveloppait. Je lui dis alors en le voyant : « Robert, tu me fais penser ainsi à un gentilhomme provençal ». C’était dit en riant, ensemble, mais c’était vrai ; car au fond, Robert Mencherini c’était aussi un « gentilhomme provençal », au double sens du terme…

Les Amis du Musée de la Résistance en Ligne en Région PACA 1940-1945

ont la tristesse de vous faire part du décès de Robert MENCHERINI

Président des Amis du Musée de la Résistance en Ligne en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (MUREL)

Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques

Licencié en philosophie, titulaire d’une maîtrise en philosophie

≠Licencié en Histoire, titulaire d’une maîtrise et d’un DEA d’histoire

Agrégé d’histoire

Maître de conférence à l’université d’Avignon

Professeur des universités en Histoire contemporaine

Directeur de recherche à l’Institut universitaire de formation des maîtres

Les activités historiques de Robert Mencherini ont été nombreuses, il a :

- organisé et participé à de nombreux colloques internationaux

- participé à diverses institutions et publications mémorielles

- publié de nombreux ouvrages autour de la seconde guerre mondiale, la Libération de Marseille, la Résistance, les cheminots en Provence et bien d’autres.

Robert Mencherini a reçu le Prix Thiers de l’Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres d’Aix-en-Provence, il a reçu également le Grand prix historique de Provence, Maréchal de Villars de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille.

Pour son dernier ouvrage « Berty ALBRECHT - de Marseille au Mont Valérien, une féministe dans la Résistance.» une mention lui a été attribuée à l’occasion du Prix Littéraire de la Résistance par le Souvenir Français au Sénat en décembre 2023

Président-Fondateur de Provence Mémoire Monde Ouvrier (PROMEMO)

Membre des Conseils d’Administration et Scientifique du Mémorial des Milles

Hommage :

Sylvie Orsoni, professeure agrégée d'histoire, présidente du comité de Marseille de l'ANACR, membre du MUREL-PACA et de Promemo.

Robert Mencherini (1945-2025)

« Ayant les hommes pour objet d'étude, comment si les hommes manquent à nous comprendre, n'aurions nous pas le sentiment de n'accomplir qu'à demi notre mission ? » Marc Bloch, Apologie pour l'Histoire.

Comment ne pas placer cet hommage à Robert Mencherini, historien incontesté de la Résistance provençale sous l'égide de Marc Bloch, historien et résistant ?

Robert Mencherini fut un chercheur inlassable et construisit une œuvre à la fois foisonnante et dirigée par une logique interne inséparable de l'engagement du citoyen. En effet savoir sans transmettre au plus grand nombre était pour lui impensable. Professeur des Universités, il fonda des associations qui sont de véritables instruments d'éducation populaire. Sa bienveillance sans complaisance le fit aimer de ses étudiants comme de tous ceux et de toutes celles dont il guida les recherches.

1 L'historien du monde ouvrier et de la Résistance

Séduit par l'existentialisme sartrien, Robert Mencherini se destine tout d'abord à l'enseignement de la philosophie et acquiert une maîtrise dans cette discipline avant de l'enseigner pendant quelques années comme maître auxiliaire dans le secondaire. Mais la passion de l'histoire l'emporte. Passion de l'histoire contemporaine pour comprendre et agir sur le monde car Robert fut aussi membre des Jeunesses communistes révolutionnaires puis de la Ligue communiste révolutionnaire. Agrégé d'histoire et titulaire d'un DEA, il participe à partir de 1978 aux travaux du Centre d'études de la pensée politique et sociale contemporaine dirigé par Emile Témime, le grand historien des migrations, puis à ceux du Centre d'études historiques dirigé par Gérard Chastagnaret et consacré à la Méditerranée contemporaine. Les programmes de recherche auxquels il participe « L'entreprise dans le monde méditerranéen », « Les vecteurs de pouvoirs dans les sociétés urbaines méditerranéennes », « Cultures, sociétés échanges en Méditerranée septentrionale » tracent les trois grands axes de son œuvre, ce qui en montre d'emblée la cohérence et la richesse.

Les luttes ouvrières à la Libération.

Sa thèse de troisième cycle « L'union départementale CGT, de la Libération à la scission syndicale, 1944-1948. » dirigée par Emile Témime et soutenue en 1984 devant un jury présidé par Madeleine Rébérioux montre qu'il ne sera pas le chantre de l'entreprise libérale mais l'analyste des moyens de lutte et des rêves de la classe ouvrière.

En 1986 le colloque sur les entreprises françaises pendant la Seconde Guerre mondiale confirme cette orientation et l'amène à collaborer à l'ouvrage « Les nationalisations de la Libération, de l'utopie au compromis » publié l'année suivante aux Presses de la FNSP. Il reste attaché à ce moment clé de l'histoire et publie en 1994 « La Libération et les entreprises sous gestion ouvrière, 1944-1948 ». C'est un ouvrage de référence nourri des entretiens qu'il mena avec Raymond Aubrac, commissaire régional de la République à Marseille du 24 août 1944 à janvier 1945. L'historien analyse avec rigueur cette expérience de gestion ouvrière qui ne pouvait que passionner le camarade Menché.

Toute sa vie, Robert Mencherini poursuivra son étude de la condition ouvrière.

C'est ainsi qu'en mars 1999 il fut à l’origine, avec Jean Domenichino et Jean Marie Guillon, d'un colloque international « Dockers, de la Méditerranée à la mer du Nord », puis en 2001, toujours avec Jean Domenichino « Cheminots en Provence. Des voix de la mémoire aux voies de l'avenir, 1831-2001 ». Il tisse des liens avec le comité d'entreprise de la SNCF-PACA qui donneront lieu de 2012 à 2018 à trois ouvrages rendant hommage à la communauté cheminote pendant la guerre.

En 1998 enfin paraît chez Syllepse « Guerre froide, grèves rouges. Parti communiste, stalinisme et mouvements sociaux en France 1947-1948 ». La rigueur de l'historien rendait inattaquable le militant trotskyste et lui permettait de rappeler des vérités dérangeantes.

Mais comment comprendre les luttes, les déchirements et les grandes réalisations des années qui suivent la Libération sans se plonger dans les années noires de l'Occupation ?

L'historien de la Résistance et de la Seconde Guerre mondiale,

En 1993 dans l'ouvrage initié par l'Amicale marseillaise des déportés d'Auschwitz « Marseille, Vichy et les nazis. le temps des rafles. La déportation des Juifs » et dirigé par Christian Oppetit, conservateur en chef aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Robert Mencherini montre comment la collaboration d'Etat appliquée sans état d'âme par la haute fonction publique marseillaise fait de l'Etat français le complice du génocide juif. En 2007, Robert dirige « Provence-Auschwitz. De l'internement des étrangers à la déportation des juifs, 1939-1944 » (Presses Universitaires de Provence). En ouverture, il fait l'historique de la politique d'internement des indésirables et la création d'une véritable galaxie de centres d'internement autour de la tuilerie des Milles. Il décline ainsi à l'échelle locale l'analyse menée au niveau national par Denis Peschanski et Anne Grynberg.

La Résistance dans les Bouches-du-Rhône est devenue l'axe majeur de sa recherche. En 1995 dans l'ouvrage dirigé par Jean-Marie Guillon et Pierre Laborie, « Naissance de la Résistance à Marseille », il montre combien Marseille joue un rôle pionnier dès 1940, prenant ainsi le contre-pied de la tendance historiographique qui tend à ignorer ce qui se situe au sud d'une ligne Clermont-Ferrand-Grenoble.

En mars 1997, Robert Mencherini organise avec Jean-Marie Guillon le colloque international « La Résistance et les Européens du Sud » (l'Harmattan,1999).

Robert n'oublie pas qu'il vient d'une famille d'immigrés piémontais et que la patrie des Droits de l'Homme mesure chichement son accueil aux étrangers surtout en temps de crise. S'intéresser aux indésirables allait de soi. L'action de Varian Fry et du comité américain de secours est l'objet de plusieurs communications. Retenons « Exode et exil, survie et engagement : itinéraires de réfugiés artistes et intellectuels à Marseille (1940-1942) » dans l'ouvrage collectif dirigé par Max Lagarrique.

Pendant plus de vingt ans, Robert Mencherini a patiemment défriché tous les aspects de la vie de notre région des années trente aux années cinquante. Au début des années 2000, il est prêt pour réaliser ce qui le consacrera comme l'historien reconnu de la Résistance dans les Bouches-du-Rhône : « Midi rouge, ombres et lumières ». De 2004 à 2014, quatre tomes présentent comme l'indique le bandeau « une histoire politique et sociale des Bouches-du-Rhône de 1930 à 1950. » Le premier « Les années de crise, 1930-1940 », publié en 2004 est suivi en 2009 par « Vichy en Provence, » puis en 2010 par « Résistance et occupation (1940-1944) », et enfin en 2014 paraît « La Libération et les années tricolores (1944-1947) ». La boucle est bouclée. Le professeur des Universités retrouve les terrains explorés vingt ans auparavant par le jeune chercheur.

Ces quatre livres sont le produit de toute une vie de recherches et de travail minutieux dans les archives. Synthèse d'une grande clarté, ils offrent un outil de référence aux chercheurs par la richesse des références archivistiques et à tout lecteur un panorama qui ne s'interdit pas des incursions dans le domaine culturel régional. Dans le tome trois « Résistance et Occupation » Robert Mencherini évoquait la figure d'Antoine Serra, résistant communiste en délicatesse avec son parti pour avoir fait preuve d'indépendance et de lucidité. En 2016, c'est une magnifique monographie consacrée à ce peintre engagé que Robert publie : « Antoine Serra (1908-1995). Un peintre aux couleurs du siècle. ».

Robert Mencherini satisfait ainsi pleinement la feuille de route tracée par Lucien Febvre : « Histoire science de l'Homme, et alors les faits oui : mais ce sont des faits humains ; tâche de l'historien : retrouver les hommes qui les ont vécus et ceux qui dans chacun d'eux, plus tard, se sont logés en eux avec toutes leurs idées pour les interpréter. »

Si à l'époque de Lucien Febvre il était encore permis de penser que l'homme exprimait l'universel, Robert Mencherini était trop en phase avec son époque pour ne pas consacrer son dernier ouvrage à une femme, une résistante marseillaise, Berty Albrecht. Il l'écrit en collaboration avec Ann Blanchet, conservatrice du patrimoine à la ville de Marseille et renouvelle la biographie d'une des grandes figures de la Résistance. Berty Albrecht, co-fondatrice de Combat avec Henry Frenay eut une vie personnelle infiniment riche et le titre même : « Berty Albrecht. De Marseille au mont Valérien. Une féministe dans la Résistance. » lui redonne toute sa profondeur et son actualité.

2 « Passeur, l'historien est un passeur »

Arlette Farge, in A quoi sert l'histoire aujourd'hui ?

Fidèle à ses engagements politiques, Robert Mencherini ne s'enfermait pas dans une tour d'ivoire universitaire. Il aimait aussi les aventures collectives. Les associations qu'il créa ou auxquelles il participa lui permirent d'exprimer plus librement que dans des ouvrages universitaires ses convictions politiques sans pour autant abandonner la déontologie de l'historien.

L'aventure de PROMEMO, Provence, mémoire et monde ouvrier : les grandes conquêtes sociales se font grâce aux invisibles

En créant en 1999, l'association PROMEMO, Robert Mencherini entend prendre part à l'œuvre commencée par Jean Maitron en 1955 : donner une visibilité aux centaines de milliers de militants et militantes qui « désirèrent l'amélioration du sort de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre »

comme l'écrivait Jean Maitron en avant-propos du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier dont la parution commence en 1964 et se poursuit jusqu'à nos jours. Robert Mencherini rédigea plus de cent quarante notices de militant-e-s, de résistant-e-s, de fusillés, puisque « le Maitron » se déploya avec le temps en une série de dictionnaires thématiques.

Refusant les cloisonnements académiques, la revue éponyme qui naît en 2003 rassemble des articles de collègues universitaires, de professeurs du secondaire, d'instituteurs, de militants syndicaux, de passionné-e-s d'histoire. Véritable instrument d'éducation populaire, l'association PROMEMO organise auprès de publics de tout âge des conférences auxquelles Robert Mencherini prenait toute sa part car comme le disait Marc Bloch « Je n'imagine pas, pour un écrivain, de plus belle louange que de savoir parler du même ton aux doctes et aux écoliers. » En septembre 2013, il abandonne la présidence de l'association mais continue à rédiger des éditoriaux et fournir des articles. Ce n'était pas par désintérêt que Robert Mencherini se mit en retrait de PROMEMO mais parce qu'il s'était engagé dans une nouvelle entreprise : la création d'une antenne régionale du musée de la Résistance en ligne. (MUREL-PACA)

Les Amis du musée de la Résistance en ligne en Provence-Alpes-Côte d'Azur 1940-1945 : transmettre les valeurs de la Résistance

En mars 2010, à l'appel de Raymond Aubrac, Edmonde Charles-Roux, et Guy Krivopissko, Robert Mencherini prend en charge la présidence d'une association rattachée à la Fédération des musées de la Résistance Nationale : les Amis du MUREL-PACA. Ce musée virtuel, hébergé à l'heure actuelle par le site de la Fondation de la Résistance met à la disposition du public des archives contextualisées. Un espace particulier est dédié au concours national de la Résistance et de la déportation. Robert Mencherini eut la tâche redoutable de définir l'arborescence de l'exposition, de coordonner et de superviser les contributions.

C'est une entreprise en constante évolution avec un objectif majeur : défendre et transmettre les valeurs de la Résistance. A ce titre, depuis plusieurs années, le MUREL-PACA organise avec l'ONACVG un hommage de la jeunesse à la Résistance dans la nécropole nationale de Signes où trente-huit résistants furent massacrés en juillet et août 1944. Robert Mencherini était par ailleurs membre de l'ANACR (Association nationale des anciens combattants et ami-e-s de la Résistance) dont les objectifs rejoignent ceux du MUREL.

3 Le pédagogue humaniste.

De maître auxiliaire à professeur honoraire des Universités Robert Mencherini a gravi tous les échelons de l'institution scolaire et universitaire. En 1993, Maître de conférences à l'Université d'Avignon, il intègre très logiquement l'UMR TELEMMe (Temps, espaces, langages en Europe méridionale et méditerranéenne). En 1995, une Habilitation à diriger des recherches (HDR) le consacre comme historien de la Libération et de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en 2000, il devient professeur des Universités en poste à l'IUFM d'Aix-Marseille. Tout au long de ce parcours, Robert a pu expérimenter toute la palette des comportements humains sans jamais reporter sur ses étudiant-e-s la condescendance qu'il a pu ressentir. Au contraire il laisse le souvenir d'un pédagogue bienveillant, rectifiant avec tact les erreurs ou les emballements hasardeux et ayant à cœur de permettre aux potentialités de chacun de s'exprimer. Parce qu'il faisait confiance, il donnait confiance à ceux qui doutaient et ouvrait ainsi un espace de liberté. Mais n’est-ce pas cela que l'on attend d'un maître ? Et n'est-t-il pas ainsi dans toutes ses si nombreuses entreprises resté fidèle aux idéaux émancipateurs de sa jeunesse ?

Jean-Marie Guillon

L’hommage que rend très justement Promémo à Robert Mencherini et auquel je m’associe pleinement me permet de souligner l’importance de son œuvre pour l’historiographie régionale, en particulier pour la réévaluation de la place de Marseille dans l’histoire des années 40. C’est sur la longue période durant laquelle il faisait partie du collectif informel que nous avions formé dans les années 1980, lié par l’amitié, une collaboration confiante et le souci de mettre notre région au niveau historique que son rôle méritait au cœur du XXe siècle.

C’est au séminaire d’histoire sociale d’Émile Témime et aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône où nous retrouvions Christian Oppetit que la relation s’est nouée, même si nous nous étions côtoyés en d’autres circonstances ailleurs. Robert venait de soutenir une thèse de 3e cycle qui prolongeait un mémoire de maitrise sur L’Union départementale C.G.T. des Bouches-du-Rhône de la Libération à la scission 1944-1948 (Université de Provence, 1984). Il cherchait à prolonger ce travail or tout était à faire sur Marseille pendant la 2e Guerre mondiale, alors que les départements voisins étaient plus ou moins couverts par des recherches. Nous l’avons encouragé à le prendre en charge, d’autant que les fonctions de Christian Oppetit aux AD 13 offraient un inappréciable soutien. Par notre intermédiaire, il intégra l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), laboratoire du CNRS, comme correspondant départemental et participa dès lors aux enquêtes collectives que ce centre de recherches organisait, travaillant sur les entreprises marseillaises pendant la guerre avec Oppetit (d’où, entre autres, « L'industrie marseillaise » dans La vie des entreprises sous l'Occupation - Alain Beltran, Robert Frank et Henry Rousso dir. -, Belin, 1994), sur la vie quotidienne et en particulier les problèmes de santé (« Conséquences sanitaires et sociales dans les Bouches-du-Rhône », n° spécial des Cahiers de l'IHTP « Le temps des restrictions en France 1939-1949 », n° 32-33, mai 1996, Dominique Veillon et Jean-Marie Flonneau dir.), sur certains aspects du régime de Vichy (« L'organisation de la propagande dans les Bouches-du-Rhône » publié dans Jean-Pierre Azéma et François Bédarida dir., Vichy et les Français, Fayard, 1992), sur les bouleversements politiques et sociaux de la Libération avec Christian Oppetit (« Les Bouches-du-Rhône » dans Philippe Buton et Jean-Marie Guillon dir., Les pouvoirs à la Libération en France, Belin, 1994) et sur le personnel politique (« Les Bouches-du-Rhône », Gilles Le Béguec et Denis Peschanski dir., Les élites locales dans la tourmente. Du Front Populaire aux années cinquante, CNRS Édition, 2000).

Robert prolongeait ces diverses enquêtes ou ses recherches antérieures par des articles dans plusieurs revues (notamment « Un enjeu de pouvoir à la Libération : les entreprises réquisitionnées sous "gestion ouvrière" à Marseille (1944-1948) », Annales du Midi n°199-200, 1992 ; « Simone Weil à Marseille et la “Demande pour être admise en Angleterre” », Cahiers Simone Weil, n°4, 1994 ; « Les voies de la Résistance : de la ville refuge à la cité populaire en grève. Été 1940-printemps 1944 à Marseille », Revue Marseille, n°172, 1995 ; « La fédération socialiste SFIO des Bouches-du-Rhône de 1944 à 1948 », Recherche socialiste n°4 1998) et par un ouvrage attendu, essentiel, sur La Libération et les entreprises sous gestion ouvrière. Marseille 1944-1948 (L’Harmattan, 1994).

Dans le même temps, il collaborait à l’ouvrage dirigé par Christian Oppetit, Marseille, Vichy et les nazis. Le temps des rafles. La déportation des Juifs (Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, 1993). Ce travail sur le sort des juifs de la région, il le prolongeait par la suite en s’intéressant au camp de Milles et ses annexes. L’aboutissement de cette recherche fut Provence-Auschwitz. De l’internement des étrangers à la déportation des juifs 1939-1944, publié sous sa direction en 2007 aux Publications de l’Université de Provence avec l’appui de l’UMR TELEMME, centre de recherches auquel il était associé.

Les travaux souvent pionniers qu’il menait, les lacunes qu’il comblait méritaient la reconnaissance académique. Elle le fut par son habilitation à diriger les recherches, préparée sous ma direction et soutenue à l’Université de Provence le 6 janvier 1995 avec un travail inédit intitulé Un Midi méditerranéen au temps des restrictions, des réfugiés et de la Résistance, Marseille et les Bouches-du-Rhône, 1939-1945, approche d’une spécificité méridionale. Cette étape permit à Robert de candidater sur un poste de professeur des universités et d’être élu à l’Université d’Avignon. Il pouvait ainsi diriger des travaux d’étudiants en les orientant dans les domaines qui étaient les siens, surtout l’histoire sociale du XXe siècle et l’histoire de la 2e Guerre, en particulier dans le Vaucluse où beaucoup restait à faire. Notre collaboration se prolongeait grâce à nos directions de travaux respectives puisque, fréquemment, lorsque le sujet s’y prêtait, nous constituions des jurys ensemble. Lorsque Pierre Laborie et moi avons eu l’initiative de la série de colloques sur La Résistance et les Français (1993-1997) afin de relancer la recherche sur la Résistance et contrebalancer une vulgate qui mettait Vichy à toutes les sauces, occultant tant les occupants que les résistants, Robert y fut associé. Il participa au premier d’entre eux à Toulouse (« Naissance de la Résistance à Marseille », in Mémoire et Histoire : la Résistance, Privat, 1995 sous la direction de Jean-Marie Guillon et Pierre Laborie) et nous avons co-signé l’ouvrage qui rassemblait les actes du dernier colloque de la série, celui d’Aix, sur La Résistance et les Européens du Sud (L’Harmattan, 1999). Naturellement, Robert fut appelé à contribuer pour plusieurs notices ou articles du Dictionnaire historique de la Résistance coordonné par le regretté François Marcot (coll. « Bouquins », Robert Laffont, 2006 et rééd. 2021) qui constituait le principal aboutissement du travail collectif lancé dix ans auparavant.

Notre collaboration se traduisit aussi dans ces années-là sur d’autres plans dans le cadre de TELEMME. Robert et Jean Domenichino, autre élément important de l’équipe, animaient les travaux d’histoire ouvrière dont l’une des manifestations fut le colloque sur Dockers de la Méditerranée à la Mer du Nord. Des quais et des hommes dans l'histoire (Edisud, 1999). Robert fit partie de l’équipe (dont Jean-Michel Guiraud, récemment disparu était un élément central) qui organisa les diverses manifestations marseillaises consacrées en 1999 à Varian Fry et au Centre américain de secours, en participant notamment aux catalogues d’expositions (en particulier Varian Fry, Marseille 1940-1941 et les candidats à l'exil, Actes sud/Galerie d'Art du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 1999) et au colloque international « Sauvetage et Résistance à Marseille. Varian Fry et le Centre de secours américain » dont j’ai eu la charge (« Marseille, première capitale de la résistance ? » publiée dans Varian Fry, du refuge ... à l'exil, Actes Sud, 2000). À ces travaux, il faut ajouter l’aide importante que Robert apportait à l’édition des souvenirs de Jacqueline Cristofol (Batailles pour Marseille. Jean Cristofol, Gaston Defferre, Raymond Aubrac, Flammarion, 1997) et de Lucien Molino (Ma vie et mes combats, Miramas, 2000), sans oublier la rédaction de notices biographiques pour le Maitron. C’est alors que nous avons créé ensemble Promémo dont Robert prit la responsabilité et, un peu plus tard, lancé ce qui allait devenir le musée virtuel de la Résistance en Provence que Jean-Louis Panicacci de Nice, historien du Musée de la Résistance azuréenne, avait accepté de diriger.

Ce n’est évidemment pas sans nostalgie que j’évoque ces moments, le collectif constitué avec plusieurs collègues – notamment ceux précédemment cités - qui a à la fois prolongé des travaux plus anciens en histoire sociale et politique (ceux d’Antoine Olivesi par exemple) et ouvert un champ neuf sur l’histoire des années quarante en Provence et plus largement sur l’histoire politique de la région au XXe siècle. Robert en livrant sa vaste et impressionnante fresque sur la région marseillaise des années trente aux années quarante – dont le cœur est Vichy en Provence (1940-1942) et Résistance et occupation (1940-1944), tomes 2 et 3 de Midi rouge, ombres et lumières, Syllepse, 2009 et 2011 – rassemblait l’essentiel des recherches qu’il avait menées, comblait la lacune que nous regrettions trente ans plus tôt et restituait à Marseille la place qui était la sienne. C’était le couronnement d’une œuvre qui mérite amplement l’hommage qui lui est rendu.

Claude Pennetier,

directeur honoraire du Maitron

Robert Mencherini a été un ami personnel et plus qu’un ami du Maitron, un de ses auteurs marquants.

Je l’ai d’abord connu comme correspondant pour les Bouches-du-Rhône de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP-CNRS) au début des années 80, lorsque la « rue Malher » coopérait avec Denis Peschanski. Des auteurs du Maitron devenaient correspondants de l’IHTP, et inversement des correspondants de l’IHTP s’investissaient dans le Maitron qui démarrait sa période 1914-1939. Il s’agissait de prendre le relais d’Antoine Olivesi. Mais c’est surtout pour la période 1939-1968 que le coopération s’est développée sur l’ensemble de la région PACA. Des réunions à Marseille, puis la création de l’association PROMEMO (Provence Mémoire Monde ouvrier) ont renforcé les liens.

De plus, Robert participait à presque toutes les journées annuelles du dictionnaire, dites Journées Maitron, pendant la première semaine de décembre, il y prenait la parole chaleureusement, de façon constructive. Ce fut une coopération fructueuse.

Un colloque important consacré au Dockers de la Méditerranée à la mer du Nord se tint en 1999 à Aix-en-Provence et à Marseille débouchant sur une publication d’EDISUD et accompagné de l’exposition du Maitron : Visages du mouvement ouvrier. Ce fut l’occasion de moments inoubliables de fraternité et de coopération historienne.

Mais c’est l’ensemble de la production de Robert sur la Provence qui nous fascinait : ses volumes Midi rouge, ombres et lumière, et son passionnant Guerre Froide Grèves rouges publié en 1998. Nous l’avions alors invité au séminaire sur « Les communismes » que notre tenions rue Malheur avec Bernard Pudal et où son exposé marqua l’auditoire.

Son investissement sur le monde cheminot, croisait nos travaux pour le Dictionnaire des cheminots. Il était venu en banlieue parisienne en 2009 présenter le film Cheminots, réalisé par Luc Joulé et Sébastien Jousse dont il était conseiller historique. Car Robert ne se privait d’aucune forme de médiatisation : sites, films, articles, livres, conférences...

Les liens se renforcèrent encore lorsque nous avons entrepris avec Jean-Pierre Besse un Dictionnaire des fusillés et exécutés. Il portait un projet similaire sur Marseille (Musée Virtuel de la Résistance en Provence-Alpes-Côte-d'Azur) et nous marchions à l’unisson. Son investissement pour la Mémoire du Camp des Milles était admirable et quelle émotion de visiter les lieux guidés par cet historien.

Grand amateur d’histoire de l’art, j’ai eu le bonheur de suivre son travail sur le peintre Antoine Serra et de faire la connaissance de Jacqueline Serra dans la maison qui fut celle de l’artiste et qui était encore imprégnée de son œuvre.

Historien incroyablement productif, ami attachant, il a laissé un formidable souvenir dans la « communauté du Maitron » et bien au-delà. Sa bonne humeur, sa jovialité, son accent provençal nous manquent.

Bibliographie

Ouvrages et direction d’ouvrages

1994 : “Voilà Marseille", un film, une ville, dans les années de la Libération, Aix-en-Provence, Cité du Livre.

1994 : La Libération et les entreprises sous gestion ouvrière, Marseille, 1944-1948, Paris, L’Harmattan, 220 p.

1998 : Guerre froide, grèves rouges. Parti communiste, stalinisme et mouvements sociaux en France, 1947-1948, Paris, Syllepse, 307 p.

1999 : avec J. Domenichino et JM. Guillon, Dockers, de la Méditerranée à la Mer du Nord, des quais et des hommes dans l’Histoire, Aix-en-Provence, Edisud, 238 p.

1999 : avec JM. Guillon, La Résistance et les Européens du Sud, Paris, L’Harmattan, 401 p.

2001 : avec J. Domenichino, Cheminots en Provence, Des voix de la mémoire aux voies de l’avenir, 1831-2001, Paris, La Vie du Rail, 247 p.

2007 : Direction, Provence-Auschwitz. De l’internement des étrangers à la déportation des juifs, 1939-1944, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 320 p.

2004 : Midi rouge, Ombres et lumières. Histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-Rhône, 1930-1950, tome 1, Les années de crise, 1930-1940, Paris, Syllepse, 231 p.

2009 : Vichy en Provence. Midi rouge, Ombres et lumières. Histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-Rhône, 1930–1950, tome 2, Paris, Syllepse, 660 p.

2011 : Résistance et Occupation, Midi rouge, Ombres et lumières. Histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-Rhône, 1930–1950, tome 3 Paris, Syllepse 770 p.

2012 Cheminots en Provence : Les années de guerre 1939-1945 Ce des cheminots/PACA éditions.

2014 Étrangers antifascistes à Marseille 1940-1944 hommage au consul du Mexique Gilberto Bosques éditions Gaussen

2014 : La Libération et les années tricolores (1944-1947): Vichy en Provence. Midi rouge, Ombres et lumières. Histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-Rhône, 1930–1950, tome 4, Paris, Syllepse, 435 p.

2016 Les Bouches-du-Rhône dans la guerre de 1939-1945 éditions De Borée 374 p.

2016 Antoine Serra 1908-1995 avec Daniel Chol et Jacqueline Serra éditions Gaussen

2022 Berty Albrecht : de Marseille au Mont-Valérien, une féministe dans la Résistance, avec Ann Blanchet éditions Gaussen,

Sélection de participations à des ouvrages collectifs

- Notices de dictionnaires :

Notices pour Marseillaises. Vingt-six siècles d’Histoire, sous la direction de Renée Dray-Bensousan et al., Édisud, Aix-en-Provence, 1999.

Notices pour le Dictionnaire historique de la Résistance, sous la direction de François Marcot, avec la collaboration de Bruno Leroux et Christine Levisse-Touzé, Robert Laffont,, coll. « Bouquins », Paris, 2006.

« Seconde Guerre mondiale en Provence », Berthier Grégory (dir.), Dictionnaire de la Provence et de la Côte d’Azur, Paris, Larousse, 2002, p. 736-739.

Contributions

Participation à C. Andrieu, L. Le Van, A. Prost, Les nationalisations de la Libération, de l’utopie au compromis, Paris, Presses de la FNSP, 1987.

« La propagande dans les Bouches-du-Rhône », JP Azema, F. Bédarida, Vichy et les Français, Paris, Fayard, 1992, p. 203-208.

« Marseille, janvier-février 1943. Le temps des rafles : la logique de la collaboration d’Etat » (en collaboration avec C. Oppetit), C. Oppetit (dir.), Marseille, Vichy et les nazis, Le temps des rafles et la déportation des juifs, Marseille, Amicale des déportés d’Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, 1993, p. 21-45.

Conclusion, en collaboration avec R. Frank et JM Flonneau, des actes du colloque sur « La vie des entreprises sous l’occupation » (A. Beltran, R. Frank, H. Rousso (dir), La vie des entreprises sous l’occupation, Paris, Belin, 1994, p. 371- 395), et article dans le même ouvrage (en collaboration avec C. Oppetit), sur « l’industrie marseillaise », p. 353-369.

« Naissance de la Résistance à Marseille », JM Guillon, P. Laborie (dir.), Mémoire et histoire : la Résistance, Toulouse, Privat, 1995, p. 137-147. « La ville comme élément de la stratégie », L. Douzou, R. Frank, D. Peschanski, D. Veillon, La Résistance et les Français : Villes, centres et logiques de décision, IHTP - CNRS, 1995, p. 229-240.

« Des comités de gestion aux comités d’entreprise : ruptures et continuités », G. Mouradian (dir), L’enfance des comités d’entreprise, Archives nationales, Roubaix, Centre des archives du monde du travail, 1997, p. 157-165.

« L’industrie des corps gras à Marseille et le choc de la Deuxième guerre mondiale », G. Chastagnaret, P. Mioche (dir), Histoire industrielle de la Provence, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1998, p. 75-85.

« Marseille de la défaite au début de l’activité de Varian Fry. Installation du régime de Vichy à Marseille », et « Les réfugiés » (en collaboration avec J.Granjonc), Varian Fry. Mission américaine de sauvetage des intellectuels anti-nazis. Marseille 1940-1942, Arles, Actes Sud, 1999, p. 7-17.

« Marseille, 1940-1941, capitale de la Résistance ? », actes du colloque, JM. Guillon (dir.), Varian Fry et le comité américain de Secours (1940-1941), Marseille, 19-20 mars 1999, Arles, Actes-Sud, 2000.

« Les changements de rapports de force politique », Gilles Le Béguec, Denis Peschanski (dir.), Les élites locales dans la tourmente. Du Front populaire aux années cinquante, Paris, CNRS Éditions, 2000, p. 33-46 et « Les Bouches-du-Rhône », idem, p. 239-242.

« Parti socialiste et syndicalisme à Marseille de la Libération au début des années 1950 », Jacques Girault (dir.), L’implantation du socialisme en France au XXe siècle. Partis, réseaux, mobilisation, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 369 p., p. 227-236.

« Exode et exil, survie et engagement : itinéraires de réfugiés artistes et intellectuels à Marseille (1940-1942) », Max Lagarrigue, 1940. La France du repli. L’Europe de la défaite, Toulouse, Privat, 2001, p. 133-141.

« Marseille à l’heure du provisoire et de la centralisation régionalisée, 1938-1947 », Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Marseille, face au(x) pouvoir(s), Actes du colloque des 4 et 5 février 2000, Marseille, 2002, 155 p., p. 124-132.

« Le Parti communiste français dans les grèves de novembre-décembre 1947 », Jacques Girault (dir.), Des communistes en France (années 1920-années 1960), actes du séminaire du DEA commun aux universités de Paris VIII, Paris XII, Paris XIII, “ Histoire et connaissance des civilisations ”, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 195-204.

« Sur l’évolution de quelques secteurs “traditionnels” de l’industrie marseillaise pendant la Seconde Guerre mondiale », Hervé Joly (dir.) L’économie de la zone non occupée (1940-1942) (Actes de la table-ronde « Les entreprises françaises sous l’Occupation, 13-14 octobre 2005, ENS Lyon), Éditions du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 2007, p. 229-250.

« Le socialisme marseillais des années 1920 aux années 1950 », Christian Bougeard (dir.), Un siècle de socialismes en Bretagne, de la SFIO au PS (1905-2005) (Actes du colloque international de Brest, 8-10 décembre 2005), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2008, p. 153-166.

« Le Front populaire dans les Bouches-du-Rhône : la droite en réaction », Gilles Morin, Gilles Richard, Les deux France du Front populaire, (Actes du colloque, Front populaire, Chocs et contre-chocs, 1934-1940, Paris 4-6 décembre 2006, ENS, Rue d’Ulm), Paris, L’Harmattan, coll. « Des points et des roses », p. 281-289.

« Les présidents du conseil général des Bouches-du-Rhône du milieu des années 1930 à 1957 », Bruno Benoît, Gilles Vergnon (dir.), Laurent Bonnevay, le centrisme, les départements et la politique, Lyon, Ed. Stéphane Bachès, 2009, p. 183-193, Actes du colloque de Lyon, IEP et Lahra, 15-16 novembre 2008, Hôtel du département du Rhône.

Sélection d’articles

“Marseille, 1944-1948, un enjeu de pouvoir à la Libération, les entreprises réquisitionnées sous ‘gestion ouvrière’”, Toulouse, Annales du Midi, tome 104, n°199-200, juillet-décembre 1992, p. 429-440.

“Simone Weil dans les archives judiciaires d’Aix-en-Provence“, documents

présentés par Robert Mencherini, et “Simone Weil à Marseille et la ‘demande pour être admise en Angleterre’ ”, Cahiers Simone Weil, tome XVII, n°4, décembre 1994, p. 327 - 362.

“Les voies de la Résistance : de la ville refuge à la cité populaire en grève. Été 1940-printemps 1944 à Marseille”, Revue Marseille, n°172, mars 1995, p. 4-9.

“Septembre 1944-septembre 1945, une année décisive de transition”, Revue Marseille, n°172, mars 1995, p. 38-41.

"La Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône de 1944 à 1948", Recherche socialiste, n°4, septembre 1998, p. 13-23.

“ Autour de Simone Weil : itinéraires intellectuels à Marseille, entre défaite et résistance ”, Contemporary french civilization, vol. XXII, n° spécial 2, Montana State university, été 1999, p. 265-285.

“ Portrait : Raymond Aubrac, Commissaire régional de la République à Marseille, août 1944- janvier 1945 ”, Marseille, n° 207, décembre 2004, p. 98-99.

Articles dans le Bulletin de Promemo, Aix-en-Provence

« Quelques réflexions autour des “ Réquisitions de Marseille (mesure provisoire)” », Bulletin de Promemo, n°3, 2005, p. 7-12.

« Autour de la création de la fédération SFIO des Bouches-du-Rhône en 1905 », Bulletin de Promemo, n°4, janvier 2006, p. 18-23.

« Le Front populaire à l’échelle des Bouches-du-Rhône », Bulletin de Promemo, n°5, novembre 2006, p. 9-11.

« Quelques aperçus sur le syndicalisme chrétien en Provence, de sa naissance aux années 1930 », Bulletin de Promemo, n°5, novembre 2006, p. 46-52.

« Les grèves de novembre-décembre 1947 », Bulletin de Promemo, n°6, mai 2007, p. 3-8.

« La Bourse du Travail d’Arles, de la charité à la solidarité ouvrière », Bulletin de Promemo, n°7, décembre 2007-janvier 2008, p. 15-16.

« Mai-juin 1968 à Marseille et dans la région : la grève (de la recherche historique) est-elle finie ? », Bulletin de Promemo, n°8, octobre 2008, p. 3-6.

« Le département des Bouches-du-Rhône à la veille de la Seconde guerre mondiale » octobre 2019N° 20 p. 25-27

"Mouvement ouvrier/mouvement social et spécificités provençales à l'aune du Maitron"; Mai 2021 N° 22 p. 5 -10.

Sélection de Films

Conseiller historique et participation au film Cheminots, 80 min., réalisation Luc Joulé, Sébastien Jousse, Production Copsy, 2009.

Participation au film « L'Opération Sultan », 52 minutes, réalisation Jean-Pierre Carlon, 2005.

Conseiller historique et participation au film Les réquisitions de Marseille (Mesure provisoire), 52 minutes, réalisation Luc Joulé, Sébastien Jousse, Productions de l’Oeil Sauvage, Paris, participation F3/ CNRS, 2004.

Le samedi 5 avril 2025

au jardin du Pharo

Les Vendredi 14 et Samedi 15 mars 2025

Le Vendredi 7 mars 2025

La Conférence a été un succès. La nombreuse assistance (75 personnes) a pu entonner les chansons qui lui étaient proposées en accompagnement . Vous trouverez le texte des chansons et celui de la conférence en cliquant sur les boutons ci-dessous .

Ce vendredi 7 février 2025

Ce samedi 11 janvier 2025

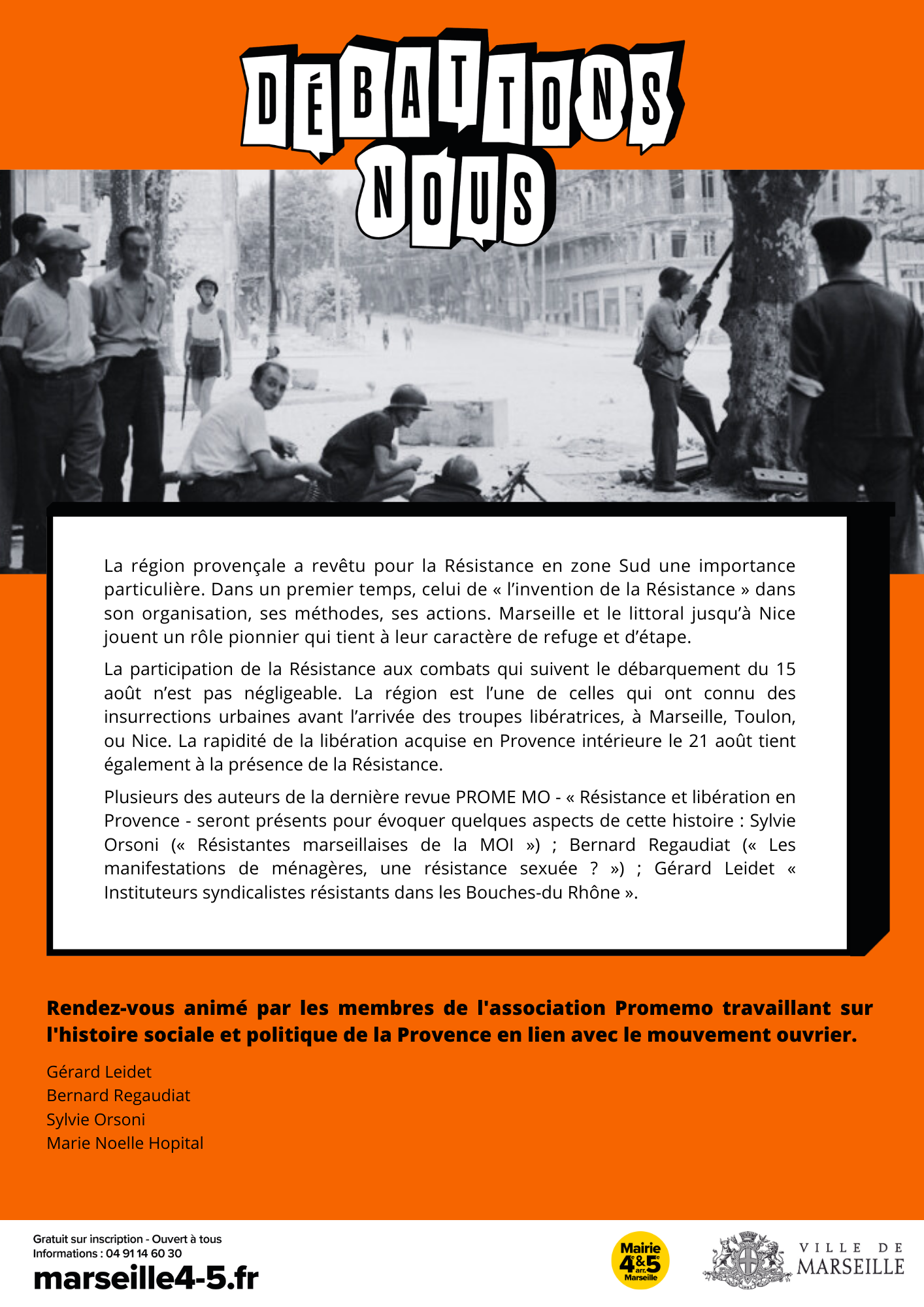

Nous aurons le plaisir de vous retrouver

jeudi 19 septembre à 18 heures

à l'espace musical Hypérion

pour une rencontre-débat sur la Résistance et la Libération à Marseille

Quelles que soient les guerres, les bombardements des villes font payer le prix fort aux population civiles. Tout ce qui peut le rappeler est utile.

80 ans après les Marseillaises et les Marseillais se souviennent encore du terrible bombardement du 27 mai 1944 qui causa 2500 morts et bouleversa la vie de nombreuses familles marseillaises (on comptabilise officiellement 35 000 sinistrés).

Pour commémorer les 80 ans du bombardement du 27 mai 1944 à Marseille, le Comité du Vieux-Marseille édite un livre coordonné par Chantal CHAMPET, vice-présidente du Comité,

intitulé « Bombardement du 27 mai 1944, les Marseillais racontent » réunissant les témoignages de survivants de cette terrible tragédie qui a profondément marqué les Marseillais.

La présentation de ce livre aura lieu le mardi 28 mai 2024 à 17h00 à la bibliothèque de l'Alcazar

accompagnée de la projection d'extraits de film reprenant ces témoignages et réalisé avec l'aide technique d'étudiants de l'école Atelier de l'Image et du Son à Marseille. et de l' association Le Vidéographe.

Cette manifestation donnera la parole aux familles des victimes aux survivants et de cette terrible journée dont certains seront présents dans la salle.

Vous y êtes cordialement invités.

Chantal Champet,

Vice-présidente du Comité du Vieux-Marseille

Les bombardements du 27 mai 1944

La Révolution en chantant

Conférence-écoute, Musiques et chants de la Révolution française (1789-1799).

Avec Gérard Leidet et Jean-José Mesguen, enseignants,

Membres de l'association PROMEMO

Vendredi 10 Mai 18 h 30

Cercle Philarmonique de St Savournin.

8, Montée de la Servy

06 12 88 19 57

-----------------------------------------------------------------

De 1789 à 1799 les événements révolutionnaires ont suscité quelque 3000 chansons et des dizaines d'œuvres musicales (hymnes, symphonies, marches, etc.): un véritable journal sonore de la Révolution! Œuvres savantes ou chansons écrites sur des airs connus, elles ont constitué pour le peuple français des moyens de communications exceptionnellement riches et variés.

Cette soirée qui souhaite revisiter quelques-unes des œuvres musicales et des chants dans leur contexte politique et social, est en quelque sorte "une histoire de la Révolution" contée en musique, au fil de la décennie révolutionnaire, par ceux qui la vivaient - acteurs révolutionnaires ou spectateurs. L'écoute de plusieurs extraits musicaux et quelques lectures de textes de chansons aideront à replacer musiques et chants dans les conditions de leur création. Une histoire d'autant plus vivante et plaisante que ces œuvres seront reproduites dans leurs versions originales, d'époque ; ce qui a permis aux générations suivantes de les interpréter et de les faire revivre à plus de deux siècles de distance.

Rechercher et mettre ces musiques et ces chants contemporains à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à la Révolution de 1789, ce n'est pas seulement faire œuvre de chercheur, c'est aussi une autre façon de faire de l'histoire ; c'est apporter des éclairages nouveaux sur les épisodes révolutionnaires et les mentalités populaires chères à deux de nos plus grands historiens de la Révolution française, Albert Soboul* et Michel Vovelle **

* Voir "La Marseillaise" expliquée par le grand historien A. Soboul en 1970 https://www.youtube.com/watch?v=TpRGIbFxYdM&t=129s&pp=ygUOU29ib3VsIEFsYmVydCA%3D

** Au-delà d'une œuvre immense, érudite, sur l'histoire de la Révolution française, Michel Vovelle a beaucoup écrit sur la Marseillaise : "La Marseillaise, la guerre ou la paix" dans les Lieux de Mémoires, Gallimard (1985) p 85-136 ; Avant propos à La Révolution en chantant de Robert Brécy (1988) p 7-8 ; "La Marseillaise, histoire d'un hymne" dans La Marseillaise, E. Hondré, CNDP, pp 4-21 (préface de Jack Lang, 2002).

- Conférence et présentation du dernier ouvrage de

Michèle Bitton

Ce mercredi 14 juin 2023 à la Maison des Associations

Jeudi 30 juin 2022

Demi-journée PROMEMO

Pour les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie

AUTOUR DU CONGRES DE TOURS DE 1920

ET DE SES LENDEMAINS…

Théâtre Toursky

jeudi 2 décembre 2021

dans le cadre de son Université populaire

AUTOUR DU CONGRES DE TOURS DE 1920 ET DE SES LENDEMAINS…

Avec Julian Mischi (sociologue et politiste) ;

Frédéric Grossetti, Marie-Noëlle Hôpital, Gérard Leidet, et Bernard Régaudiat

(qui travaillent sur l’histoire du mouvement ouvrier provençal / PROMEMO).

I Conférence- débat : 18H00 - 19H15 :

Le Parti des communistes, Julian Mischi.

Au-delà de ceux qui l'ont pensé ou dirigé et dont on a retenu les noms, le Parti communiste français est aussi le fruit de l'engagement de nombreux anonymes, adhérents, sympathisants ou militants, femmes se revendiquant ou non du féminisme ou encore travailleurs immigrés engagés dans les luttes anticoloniales. Cette histoire, qui commence au congrès de Tours en 1920 et traverse un siècle en France, est aussi la leur. Entre immenses espoirs et profonds découragements, Julian Mischi, sociologue et politiste *, relatera ici dans sa conférence, une tentative unique de promouvoir les classes populaires.

Les significations attribuées au mot « communiste » sont plus diverses que jamais. Il renvoie à une histoire tragique pour les peuples et les communistes eux-mêmes, et est même associé, dans le cas de la Chine, à un acteur central de la mondialisation capitaliste. Mais il reste aussi, pour beaucoup de celles et ceux qui le revendiquent, associé à l’idée d’une alternative au capitalisme, visant à l’égalité sociale et à l’instauration d’un pouvoir politique effectivement exercé par le plus grand nombre, non monopolisé par les élites sociales.

II Table ronde : 19H15-20H30

LE PCF dans les Bouches-du Rhône : quelques aperçus historiques.

Avec Frédéric Grossetti, Marie-Noëlle Hôpital, Gérard Leidet, et Bernard Régaudiat

Dans le foisonnement éditorial qu’a suscité le centième anniversaire du Congrès de Tours, l’association PROMEMO se devait d'apporter sa contribution. Ouverte à toutes les sensibilités du mouvement ouvrier, elle l’a fait, à la façon qui est la sienne depuis vingt ans qu’elle existe, en toute indépendance et en utilisant les apports d’historiens et chercheurs, de militants du mouvement social, et de témoins engagés. Les 21 textes réunis ici embrassent une grande partie de l’histoire du Parti communiste dans les Bouches-du-Rhône. Cependant si ce livre ne constitue pas, à proprement parler une histoire continue du PCF, les contributions revisitent, à travers une réflexion collective sur les périodes charnières de la vie du Parti, les étapes essentielles d’un siècle de luttes et de débats… Les articles recueillis portent la marque de la diversité de leurs auteurs. Chacun avec son approche et ses méthodes de travail a voulu donner l’envie de mieux connaître les femmes et les hommes qui ont construit et développé cet outil original qui fait partie du patrimoine de notre département : le Parti communiste surgi il y a cent ans sur la scène politique, sociale et culturelle française.

Ces deux temps de la soirée seront suivis chacun d’un débat avec le public.

* Notamment auteur de Servir la classe ouvrière. Sociabilités militantes au PCF (PUR, 2010) et de Le Communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970 (Éditions Agone, 2014),

Vous pouvez trouver ci-dessous les liens vers l'enregistrement video de cette rencontre

27 novembre 2021

Colloque

De la Révolution du 4 septembre 1870 aux Communes insurrectionnelles de 1871 :

La lutte pour la République, mais laquelle ?

Auditorium de la mairie de secteur Marseille 1/7 61 La Canebière - 13001 Marseille

COMMUNE/COMMUNES ALCAZAR MARSEILLE 28 MAI 2021

Hommage à Lucienne Brun

Lucienne Brun vient de nous quitter (6 janvier 2020).

A la militante du PSU et à celle qui fut l’une des fondatrices du MLF à Marseille, au lendemain de 1968,

A celle qui consacra aux quartiers Nord toutes les ressources de son militantisme et de son engagement dans le christianisme sociale en fondant en 1992 Cap au Nord l’association de défense du cadre de vie de ces quartiers,

A celle qui fit découvrir dans ses balades urbaines les richesses de l’église Saint Louis, construite dans les années 30 et par ailleurs berceau de l’expérience des prêtres-ouvriers à Marseille,

nous voulons rendre hommage

L’ouvrage que Lucienne Brun a écrit en 2008 Sur les traces de nos pas a fait date. Livre de mémoire, il fait revivre à travers des témoignages les profondes mutations sociales qu’ont connu ces quartiers ouvriers.

Quelques années plus tard , à l’occasion des 80 ans de la FSGT, elle donnait un autre ouvrage important L’esprit de la FSGT qu’elle présenta aux manifestations organisées, à Martigues en particulier, en compagnie de notre regretté Rémy Nace. Là aussi, il s’agit dans cet ouvrage de rétablir la dimension profondément humaine du sport populaire à laquelle s’est consacrée et se consacre toujours la FSGT.

Que Lucienne soit remerciée pour sa générosité et Promemo veut poursuivre cet hommage en reproduisant cet article qu’elle avait donné à notre revue (N° 18) en 2017, faute d’avoir pu l’inscrire dans l’ouvrage « Marseille port d’attaches » à la suite d’un contretemps.

Sur les traces de nos pas

« J’ai toujours pensé qu’écrire était une chance. Parler aussi. Et que cette chance impliquait de retransmettre la parole de ceux qui ne sont pas en capacité de parler ou d’écrire. Et qui ne l’ont jamais été.

Je n’avais pas d’autre ambition en entreprenant « Sur les traces de nos pas ». Nulle prétention à théoriser quoi que ce soit, ni à l’objectivité et à l’exhaustivité de l’historien. Simplement l’envie d’être une passeuse d’histoires. De mettre par écrit ce qu'on me racontait. Non pas en absorbant les diverses paroles dans ma propre écriture mais en essayant d’inventer, pour chaque récit, l’écriture qui rendrait le mieux les émotions et la posture de vie de celui qui racontait. J’écoutais, je ré-écoutais mes enregistrements. Il y avait ceux qui parlaient avec des points d’exclamation et ceux qui parlaient avec des points d’interrogation ou des points de suspension. Et, fidèle, mon ordinateur reproduisait des points d’exclamation, de suspension ou d’interrogation… ou des mots qui n’avaient jamais existé dans aucun dictionnaire. Quand l’empathie se substitue à la grammaire, le bonheur est total. C’était ma première expérience de ce type et elle m’a comblée.

Mais il m’est arrivé autre chose pendant que je faisais ce livre. J’ai vu un tableau se composer, touche après touche. Un tableau qui peignait toute une société. Histoire après histoire, c’était une grande fresque qui s’étalait : la peinture de la société ouvrière telle que l’ont connue nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents.

Certes, je n’avais pas choisi tout à fait au hasard le quartier où je voulais recueillir mes récits. Le sous-titre disait « le quartier né entre Saint-André et Saint-Louis ». C’est que, jusqu’au milieu du XIX° siècle, ce quartier est un simple trou dans l’urbanisation de Marseille, entre les noyaux villageois de Saint-André et de Saint-Louis. C’est une aimable campagne plantée de vignes et d’oliviers, quelquefois de cultures maraîchères, et émaillée de très nombreuses bastides, villas et maisons de maîtres. Toutes sont pompeusement appelées « châteaux » et sont des résidences secondaires où la bourgeoisie marseillaise vient passer ses week-end en élégante compagnie.

Et puis, brusquement, autour des années 1850, trois évènements vont totalement bouleverser le paysage :

- En 1848, l’arrivée de la voie PLM.

- En 1850, l’invention de la tuile mécanique qui va permettre d’exploiter à grande échelle les gigantesques gisements d’argile découverts à l’occasion des chantiers de la voie ferrée.

- En 1852, enfin, dans les wagons de chemins de fer, les minerais du Gard qui vont permettre la création des Hauts Fourneaux de Saint-Louis.